ডাইনোসরের পুনর্জন্ম! হ্যাঁ, ঠিকই পড়ছেন, ডাইনোসর! আজ আমরা ডাইনোসরদের ফিরে আসার কথাই বলছি, মানে সিনেমায় জলজ্যান্ত ডাইনোসরের ফিরে আসার কথা আর কি। তবে ছয় কোটি বছর আগে গায়েব হয়ে যাওয়া কোনো প্রাণীকে রক্ত-মাংস-চামড়ায় দৌড়ঝাঁপ, হুঙ্কার আর ধ্বংসযজ্ঞের মহানায়ক হিসাবে ফিরিয়ে আনা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়! আমরা পেলিয়ান্টলোজিস্ট বা জীবাশ্মবিদদের দেখি মাটি খুঁড়ে ডাইনোসরের হাড়গোড় (মানে ফসিল, জীবাশ্ম যেটাই বলেন না কেন) বার করতে। কিন্তু ধরুন জুরাসিক পার্ক বা জুরাসিক ওয়ার্ল্ড সিনেমায় যখন দেখি বুদ্ধিমান কোন ভেলোসিরাপ্টর হেঁটেচলে বেড়াচ্ছে, Tyyrannnosaurus rex বা টি-রেক্স ভীষণ বেগে গর্জন করতে করতে আক্রমণ করছে, তখন তো একটু অবাক হতেই হয়। স্রেফ কিছু প্রাচীন হাড়গোড় দেখে এমন জীবন্ত সব ডাইনোসর বানান কিভাবে তাঁরা?

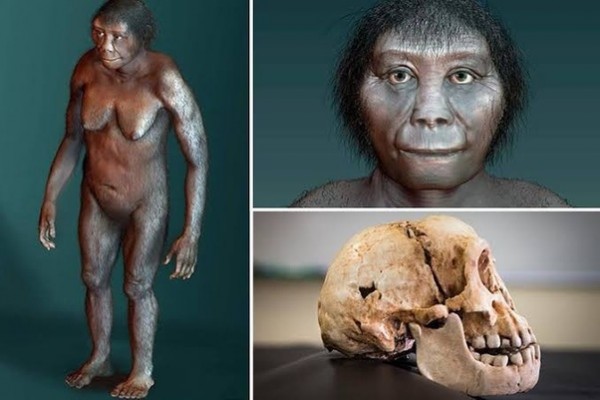

আমরা ‘থিংক'-এর পক্ষ থেকে এমনি একজন তুখোড় জীবাশ্মবিদ বন্ধুর সাথে আলাপ করেছি যিনি বিজ্ঞানী হিসেবে জুরাসিক ওয়ার্ল্ডের মত ব্লকবাস্টার সিনেমাগুলোতে ডাইনোসর বানানোর কাজ করেন। চলুন তাহলে, প্রফেসর স্টুয়ার্ট সুমিডার সাথে এই ডাইনোসর বানানোর ইতিহাস এবং পর্দার পিছনে কারা কিভাবে কাজ করেন সেটা দেখা যাক। এখানে সেখানে ডাইনোসরের বিশাল সব হাড়গোড়ের জীবাশ্ম দেখে মানুষ কিন্তু সেই প্রাচীনকাল থেকেই নানা রকমের জল্পনাকল্পনা করেছে। আগুনখেকোই ড্র্যাগনের গপ্পোও হয়তো এসেছে সেখান থেকেই। আঠারোশো শতকের প্রথম দিকে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা হিসেবে চালু হয় জীবাশ্মবিদ্যা। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দেশে এবং মহাদেশে হাজার হাজার জীবজন্তুর ফসিল বের করতে শুরু করেন। এর মধ্যে আবার ছিল দৈত্যের মত বিভিন্ন আকারের সব হাড়গোড়! জীবাশ্মবিদেরা মহা মুশকিলে পড়ে গেলেন। চোখের সামনে দেখা কোন প্রাণীর সাথেই তো এদের কোনো মিল নেই। এগুলো কোথা থেকে এলো? এসব ভয়ঙ্কর জন্তুদের উদ্ভব ঘটেছিল কিভাবে? কত আগে? কেনই বা তারা উধাও হয়ে গেল? তখনো যেহেতু আমরা বিবর্তনতত্ত্বের কথা জানতাম না, এমনকি প্লেট টেক্টনিক্স বা আমাদের এই পৃথিবীর বয়সটাও ঠিকমত জানতাম না তাই পুরো ব্যাপারটাই ছিল বেশ গোলমেলে। ১৮৪১ সালে জীবাশ্মবিদ রিচার্ড ওয়েন এদের নাম দিলেন ডাইনোসর, প্রাচীন গ্রিক ভাষায় যার অর্থ ভয়ঙ্কর লিজার্ড বা টিকটিকি। আমরা এখন জানি, সব ডাইনোসররা তো ভয়ঙ্কর নয়ই, এমনকি তারা টিকটিকির প্রজাতিভুক্তও নয়। তখনকার ঔপনিবেশিক ইংল্যান্ড এই মায়াবী জানোয়ারদের কল্পনা করে রীতিমত খেপে উঠেছিলো। আঠারোশ পঞ্চাশের দিকে লন্ডনের ক্রিস্টাল প্যালাসে বহু কসরত করে বিশাল সব ডাইনোসরের মূর্তি বানানো হলো, যদিও আজকে আমরা জানি যে সেগুলোর বেশিরভাগই বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল ছিল। শুরু থেকেই পশ্চিমা সিনেমা এবং এনিমেশনের জগতে ডাইনোসরেরা এক বিশাল ভূমিকা রেখে এসেছে। শুধু বাচ্চাদের কাছেই নয়, বড়দেরও এর প্রতি আকর্ষণ কম নয়।

ছবির পর্দায় আমরা প্রথম যে অ্যানিমেটেড ডাইনোসরকে দেখি, তার নাম গার্টি। ১৯১৪ সালে আমেরিকাবাসী কমিক কার্টুনিস্ট উইনসর ম্যাকে প্রথম সেই যুগান্তকারী এনিমেশনের ধারণা দিলেন যার মাধ্যমে পর্দায় কার্টুনের চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে উঠলো; ডাইনোসরেরা হাঁটতে চলতে শিখল। সিনেমা ব্যাপারটাই তখন ছিল এক্কেবারে আনকোরা, আর সেখানে এক চলন্ত ডাইনোসর! দর্শকেরা যেন গার্টির প্রেমে পড়ে গেলেন। বিখ্যাত প্যালিও-আর্টিস্ট চার্লস নাইটের আঁকা অসংখ্য ডাইনোসরের ছবিও অনুপ্রাণিত করেছিল অনেককে। এই ছবিগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে নিখুঁত না হলেও তাঁর আঁকার স্টাইলের নতুনত্ব এবং বিচিত্র রঙের সব বাহার ডাইনোসরদের জনপ্রিয় করে তুলেছিলো। তাঁর আঁকা ডাইনোসরের ছবিতেই প্রথম আধুনিক বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং এনাটমির প্রভাব দেখা যেতে শুরু করে।

এরপর পঁচিশ এগিয়ে আসে ভাবুন! … বাজারে এল ডিজনির সিনেমা ফ্যান্টাসিয়া। সেসময়ে এর কিংবদন্তির মত এনিমেশনগুলো প্রযুক্তিগত দিক থেকে বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়েছিল।কিন্তু দাঁড়ান!নরমসরম, শ্লথগতিতে চলা সেই কার্টুনের মত গার্টি বা এমনকি ফ্যান্টাসিয়া থেকে আজকের দিনের জুরাসিক পার্ক বা জুরাসিক ওয়ার্ল্ডের বুদ্ধিমান, ক্ষিপ্রগতিসম্পন্ন, হিংস্র ডাইনোসরদের বিবর্তন ঘটলো কিভাবে? সেখানে ডাইনোসরেরা যে এত বুদ্ধিমান: তারা দ্রুত গতিতে চলাফেরা করতে পারে, আক্রমণ করতে পারে, পালাতে পারে, সেটা কিন্তু কাকতালীয়ভাবে ঘটেনি। এর পেছনে রয়েছে বিশের দশকের বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং শিল্পের অবিশ্বাস্য অগ্রগতি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা। এর মধ্যে আবার এলো কম্পিউটার এবং তারই হাত ধরে গ্রাফিক্সেও বিপ্লব ঘটে গেল। প্রথমে ভাবা হতো এই বিশালবপু জন্তুদের রক্ত 'সরীসৃপদের মত ঠান্ডাই হতে হবে' এবং তাদের বিপাকের ক্ষমতা হবে গার্টির মতই খুব ধীর। কিন্তু পরে বোঝা গেল ধারণাটা মোটেও ঠিক নয়।

'৬০-এর দশক থেকেই জীবাশ্মবিদ জন অস্ট্রম এবং তাঁর ছাত্র রব ব্যাকার প্রকল্প দিলেন যে হয়তো ডাইনোসরেরা সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আজকের দিনের পাখির বিবর্তন ঘটেছে আদি উড়ন্ত ডাইনোসরদের থেকে। তারা যে শুধু দ্রুতগতিসম্পন্ন ছিল তাইই নয়,তাদের শিকারি পাখির মতোই দলবদ্ধ হয়ে চলাফেরা করারও বুদ্ধিমত্তা ছিল। ডাইনোসরেরা প্রাচীন সরীসৃপ থেকে বিবর্তিত হলেও এদের রক্ত ছিল আজকের উষ্ণ রক্তের পাখির মত। এভাবেই সময়ের সাথে সাথে ডাইনোসর সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলাতে থাকে এবং পুরোনো যুগের নির্জীব ডাইনোসর ক্রমশ হয়ে ওঠে রঙিন, চতুর, আর ক্ষিপ্র। পঞ্চাশ বছর লেগেছে ফ্যানটেসিয়া থেকে জুরাসিক পার্কে পৌঁছাতে। এই মনস্টার মুভিগুলোতে প্রচুর কল্পনা এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য থাকলেও এর মধ্যে অনেক কিছুই বেশ বৈজ্ঞানিক। আর বিজ্ঞান, শিল্প এবং বাণিজ্যিক বিনোদনের মধ্যে সহযোগিতা এবং টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই তৈরি হয় অবিশ্বাস্য সব মুভি-ম্যাজিক। শিল্পীর কল্পনাকে কম্পিউটারে এনে সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে ওঠানোর আগে তাদের পার হতে হয় অনেকগুলো ধাপ।

প্রথমে একজন কনসেপ্ট শিল্পী ডাইনোসরের একটা ছবি আঁকেন। এখানে শুধু আকারের কথা হচ্ছে না কিন্তু। কিভাবে তারা সিনেমার পর্দায় বিশ্বাসযোগ্যভাবে নড়াচড়া করবে সেটাও তাঁকে ভাবতে হয়। এবং প্রফেসর সুমিডার মত একজন বিজ্ঞানী সেই কল্পিত ডাইনোসরের সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটান। ডাইনোসরটা কিভাবে হাঁটবে, চলবে, নড়বে, আওয়াজ করবে তার একটা প্ল্যান ঠিক করা হয়। এরপরে সেটা রিগর বলে একজনের হাতে তুলে দেওয়া হয়, যিনি কম্পিউটারের সাহায্যে একটা কঙ্কাল ঢুকিয়ে দেন এই মডেলের ভেতরে। প্রফেসর সুমিডার পরামর্শ নিয়ে রিগর মডেলটির শরীরের কোন কোন অংশ কিভাবে নাড়ানো হবে এবং সেজন্য হাড়গুলো বা হাড়ের জয়েন্টগুলো ঠিক কিভাবে কোথায় জোড়া লাগাতে হবে সেগুলো তৈরি করেন।আমাদের এই পাপেট ডাইনোসর এবার যায় অ্যানিমেটরের হাতে যিনি একে জীবন্ত করে তোলেন। অ্যানিমেটারের কাজটা কিন্তু খুব সোজা নয়। তিনি এর চলাফেরা, আওয়াজের মত সব আচরণগুলো ঠিক মত বুঝে নিয়ে মডেলটিকে এক পা দুপা করে ছবির স্ক্রিনে অভিনয় করান।

এই পর্বের কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এনিমেটররা আসলে অভিনেতা বই আর কিছু নন। পার্থক্য এতটুকুই যে তাঁরা নায়ক নায়িকাদের মত ক্যামেরার সামনে কাজ না করে কাজ করেন ক্যামেরার পেছনে। এবং এনিমেটরদেরই দায়িত্ব এই ডাইনোসরদের আমাদের মত দর্শকের সামনে এমনভাবে উপস্থাপন করা যেন ছবির স্ক্রিনে পুনর্জন্ম নেওয়া এই প্রাগ্রৈতিহাসিক ডাইনোসরদের জীবন্ত দেখে আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে উঠি। এই অ্যানিমেটররা কিন্তু বাস্তব জগতের অনেক কিছু মেশান তাঁদের কল্পনায়! জুরাসিক পার্কের টি-রেক্সের গর্জন মনে আছে? বিশ্বাস করবেন বললে যে এই রক্ত হিম করা গর্জনটা আসলে বানানো হয়েছে একটা বাচ্চা হাতি, বাঘ এবং কুমিরের ডাক একসাথে মিশিয়ে? টি-রেক্সের নিঃশ্বাস নেওয়ার আওয়াজটা নেওয়া হয়েছে তিমি থেকে। পানি থেকে বেরিয়ে এসে তিমি যে শব্দটা করে সেই আওয়াজ এটা । বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে সিনেমার পর্দায় ডাইনোসররাও দিনদিন আরও জীবন্ত হয়ে উঠছে।

আমরা হয়ত আজকে

গার্টির সেই পুরনো এনিমেশন দেখে হাসি। কে জানে একই ভাবে একশো বছর পরের মানুষ হয়তো

জুরাসিক ওয়ার্ল্ড দেখে সেভাবেই হাসবে।

তবে এই প্রাগৈতিহাসিক ডাইনোসরেরা শিল্পী, চলচ্চিত্রনির্মাতা, বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে আপনার আমার মতো সাধারণ

দর্শকদের কল্পনাতে যেভাবে জায়গা করে নিয়েছে তা হয়তো বদলাবে না কখনোই।